Technologie Senioren unterstützen und unterhalten kann

Einsamkeit im Alter und technologische Hilfen

Das Älterwerden bringt nicht nur gesundheitliche Herausforderungen mit sich, sondern oft auch soziale. Viele Seniorinnen und Senioren leben heute allein – sei es, weil der Partner bereits verstorben ist oder die Familie weit entfernt wohnt. Einsamkeit im Alter ist daher ein verbreitetes Problem. Studien zeigen, dass sich ein beträchtlicher Anteil der Menschen über 75 Jahre zumindest gelegentlich einsam fühlt. Gleichzeitig wächst unsere Gesellschaft: In Deutschland steigt die Anzahl älterer Menschen kontinuierlich an, während jüngere Generationen oft weniger Zeit für Betreuung aufbringen können. Vor diesem Hintergrund suchen Experten und Angehörige nach neuen Wegen, die Lebensqualität von Senioren zu erhöhen und ihnen Gesellschaft zu leisten.

Können technische Helfer hier einen Beitrag leisten? Moderne Technologien – von Begleitrobotern bis hin zu smarten Alltagshelfern – versprechen genau das: Sie sollen älteren Menschen im Alltag zur Seite stehen, sie unterstützen und sogar unterhalten. Was vor wenigen Jahrzehnten nach Science-Fiction klang, ist heute teils Realität: In Pflegeheimen singen Roboter mit Bewohnern Lieder, flauschige Roboter-Tiere schnurren auf dem Schoß von Demenzpatienten und digitale Sprachassistenten plaudern mit alleinlebenden Senioren in der Wohnung. Diese neuen Begleiter können zwar den echten Menschen nicht ersetzen, aber sie bieten zusätzliche Gesellschaft und Hilfe, damit Seniorinnen und Senioren sich weniger einsam fühlen.

Im Folgenden beleuchten wir ausführlich, welche Begleitroboter und technischen Alltagshelfer es bereits gibt, wie sie funktionieren und was sie leisten können. Wir betrachten auch, welche alternativen Lösungen es jenseits von Robotern gibt und mit welchen Kosten man dabei ungefähr rechnen muss. Abschließend werfen wir einen Blick in die nahe Zukunft: Wie könnten kommende Innovationen das Leben älterer Menschen noch weiter erleichtern und bereichern?

Übersicht

Begleitroboter: Maschinen als Gefährten im Alter

Unter Begleitrobotern versteht man soziale Roboter, die vor allem dazu gedacht sind, mit Menschen zu interagieren und ihnen Gesellschaft zu leisten. Anders als Industrieroboter oder reine Servicemaschinen geht es bei diesen Robotern weniger um körperliche Arbeit, sondern um Kommunikation, Unterhaltung und emotionale Unterstützung. Sie sind gewissermaßen mechanische Gefährten, die auf die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Viele dieser Roboter können sprechen oder Laute von sich geben, auf Berührungen oder Stimme reagieren und simple Gespräche führen. Einige wurden speziell entwickelt, um positive Gefühle wie Freude, Geborgenheit oder Aktivierung hervorzurufen.

Begleitroboter kommen in unterschiedlichen Formen: Manche sehen aus wie niedliche Tiere, andere haben ein menschenähnliches Aussehen oder zumindest ein Gesicht auf einem Display, mit dem sie Emotionen darstellen. Wieder andere sind kleine rollende Helfer mit vereinfacht-freundlichem Design. Allen gemeinsam ist, dass sie älteren Menschen Gesellschaft leisten und sie im Alltag begleiten sollen – sei es in einer Pflegeeinrichtung oder zu Hause. Im Folgenden stellen wir einige wichtige Typen und Beispiele von Begleitrobotern vor.

Tierische Robotergefährten: Vom Robbenbaby bis zum Robo-Hund

Tiere spenden vielen Menschen Trost und Freude. Doch nicht jeder Senior kann oder darf ein echtes Haustier halten – sei es aus gesundheitlichen Gründen, wegen Allergien oder weil in Pflegeheimen oft keine lebenden Tiere erlaubt sind. Hier setzen tierähnliche Robotergefährten an, die wie Haustiere funktionieren, aber keine aufwendige Pflege benötigen. Sie können streicheln, schnurren, bellen oder einfach nur kuscheln – ohne dass man sie füttern oder ausführen muss. Zwei bekannte Beispiele sind:

- Paro, die Roboter-Robbe: Paro sieht aus wie ein flauschiges Babyseehund in Plüschoptik. Dieser therapeutische Roboter wurde in Japan entwickelt und simuliert ein lebendiges Robbenbaby. Er reagiert auf Berührung und Stimme: streichelt man ihn, bewegt er sich und gibt zufriedene Laute von sich; ruft man seinen Namen, so “schaut” er einen mit großen Kulleraugen an. Paro wurde speziell für den Einsatz in der Therapie mit Demenzkranken und Senioren entwickelt. Die Idee dahinter: Ähnlich wie bei der Tiertherapie mit echten Hunden oder Katzen soll der Kontakt mit dem Robben-Roboter positive Emotionen wecken, Stress reduzieren und Einsamkeitsgefühle lindern. Tatsächlich berichten Pflegekräfte und Bewohner, dass Paro beruhigend wirkt – ängstliche oder unruhige Senioren werden ruhiger, depressive Verstimmungen hellen sich auf und apathische Personen zeigen wieder mehr Reaktion, wenn die Robbe auf ihrem Schoß liegt. Ein großer Vorteil gegenüber echten Tieren ist die Hygiene: Paros Fell ist antibakteriell und er kann desinfiziert werden, daher darf er auch in Bereichen eingesetzt werden (z.B. Demenzstationen oder Krankenhäuser), wo lebende Tiere aus hygienischen Gründen nicht zugelassen wären. In Deutschland ist Paro bereits in Dutzenden Pflegeeinrichtungen im Einsatz – mancherorts hat er sogar einen eigenen Namen bekommen (im Seniorenzentrum Arnold-Overzier-Haus in Köln heißt die Roboter-Robbe zum Beispiel “Rosie”). Die Anschaffungskosten sind allerdings hoch: Rund 5.000 Euro kostet eine Paro-Robbe. Entsprechend werden sie meist von Einrichtungen oder über Förderprojekte angeschafft. Einige Pflegekassen haben vereinzelt die Kosten übernommen, da Paro als Präventionsmaßnahme (zur Verbesserung des seelischen Wohlbefindens) gesehen werden kann, aber generell ist es noch kein verbreitet von Krankenkassen finanziertes Hilfsmittel.

- Roboter-Hunde und -Katzen: Neben der Robbe gibt es auch zahlreiche robotische Haustiere, die speziell für ältere Menschen konzipiert wurden. Hersteller wie Hasbro (mit der Reihe Joy For All) bieten z.B. schnurrende Katzen und wedelnde Hündchen als interaktive Plüschtiere an. Diese Roboter-Tiere sehen auf den ersten Blick aus wie ein Stofftier, haben aber Sensoren und Motoren: Die Katze miaut und schnurrt, wenn man sie streichelt oder ansprecht, der Hund bellt freudig, bewegt den Kopf und kann sogar das Schnäuzchen lecken (imitieren). Sie wirken sehr lebensecht, brauchen aber kein Futter und machen keinen Dreck. Solche Produkte sind deutlich günstiger als High-Tech-Roboter: Die Kosten für eine Joy-for-All-Katze oder einen -Hund liegen ungefähr bei 100 bis 200 Euro. Sie werden in den USA bereits vielfach eingesetzt, zum Beispiel in Seniorenheimen oder von Familien, die einem an Demenz erkrankten Angehörigen eine Freude machen wollen. Auch in Deutschland sind diese kuscheligen Robotergefährten erhältlich – teilweise auch über Wohlfahrtsverbände, die während der Corona-Pandemie solche Roboter-Haustiere an einsame Senioren verteilt haben. Nutzer berichten, dass gerade Menschen mit fortgeschrittener Demenz sehr positiv auf die künstlichen Tiere reagieren: Sie sprechen mit der Roboter-Katze, streicheln sie stundenlang und fühlen sich sichtbar getröstet. Für viele Ältere, die früher ein Haustier hatten, können diese interaktiven Plüschtiere ein Ersatz sein, der Erinnerungen weckt und das Bedürfnis, sich um jemanden zu kümmern, befriedigt.

- Aibo, der Robo-Hund: Eine technisch aufwendigere – und teurere – Variante eines tierischen Roboters ist Sonys Aibo. Dieser Roboterhund ist kein Plüschtier, sondern ein echter High-Tech-Roboter in Hundeform mit glattem Kunststoffgehäuse und großen digitalen Augen. Aibo kann eigenständig umherlaufen, auf Befehle hören, lernen und eine Art Persönlichkeit entwickeln. Er erkennt seinen Besitzer per Kamera und reagiert auf dessen Stimme. Man kann ihm Kunststücke beibringen und mit ihm spielen wie mit einem echten Hund (etwa einen Ball apportieren). Sony hatte bereits in den 1990ern die erste Aibo-Generation vorgestellt; die neueste Generation kam vor wenigen Jahren auf den Markt und ist mit KI deutlich smarter geworden. Aibo richtet sich an Technik-Enthusiasten und auch an alleinlebende Menschen, die einen Gefährten wollen, aber kein echtes Haustier halten können. Für Senioren kann Aibo eine spannende Unterhaltung sein – allerdings ist er kostspielig (aktuell um die 2.500 bis 3.000 Euro plus laufende Servicegebühren) und erfordert eine gewisse technische Affinität für Einrichtung und WLAN-Anbindung. Deshalb ist Aibo eher eine Nischenlösung. Trotzdem zeigen Fälle aus Japan, dass manche ältere Menschen viel Freude an einem Aibo haben: Der Roboterhund wird wie ein echter Hund behandelt, bekommt einen Namen und „lebt“ über Jahre mit im Haushalt. Wenn Aibo nach langer Nutzung einmal „stirbt“ (weil die Elektronik endgültig ausfällt), veranstalten japanische Besitzer sogar richtige Trauerzeremonien – ein Zeichen, welch enge Bindung zwischen Mensch und Roboter entstehen kann.

- Weitere Robotertiere: Neben Robben, Katzen und Hunden gibt es noch weitere experimentelle tierische Roboter. In manchen Pflegeheimen wurden z.B. robotische Dinosaurier oder Vögel getestet, die auf Bewegungen reagieren. Ein japanischer Anbieter hat einen Roboter-Therapievogel entwickelt, der fröhlich zwitschert, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Auch Kuschelrobben anderer Art oder Fantasiewesen (etwa ein flauschiger Ball mit Schwanz, der sich bewegt, genannt Qoobo) existieren. Besonders hervorzuheben ist außerdem Lovot, ein roboterischer “Pinguin-Bär”-Mix aus Japan: Lovot ist rund, flauschig, hat große, treue Kulleraugen und zwei kleine ausgebreitete Ärmchen. Dieser Roboter wurde einzig mit dem Ziel gebaut, Zuneigung zu spenden – er fährt auf Rollen, sucht den Blickkontakt, reagiert glücklich, wenn man ihn auf den Arm nimmt oder streichelt, und beklagt sich quiekend, wenn man ihn ignoriert. Lovot ist wie ein kleines Baby oder Haustier, das Aufmerksamkeit möchte und im Gegenzug Wärme gibt (der Roboter ist tatsächlich beheizt, damit er sich warm anfühlt). Für Senioren könnte ein Lovot viel Freude bringen; allerdings ist er bisher hauptsächlich in Japan erhältlich und kostet mehrere tausend Euro. Die Idee dahinter – ein kuscheliger Roboterfreund – zeigt jedoch, wohin die Entwicklung geht: Weg von kühl wirkenden Maschinen hin zu emotional ansprechenden “Gefährten”, die man ins Herz schließen kann.

Humanoide und soziale Roboter: Gespräche, Spiele und Alltagshilfe

Während tierische Roboter vor allem über Körperkontakt und Emotionen wirken, setzen humanoide und soziale Roboter stärker auf Sprache, Mimik und Interaktion im zwischenmenschlichen Sinne. Diese Roboter sehen oft eher aus wie kleine Menschen oder zumindest wie technische Geräte mit einem Gesicht, und sie können meist sprechen. Ihr Zweck ist es, Gespräche zu führen, Spiele zu spielen oder Anleitungen zu geben – kurz: ältere Menschen geistig und sozial zu aktivieren. Einige dienen auch als Plattform für Informationsdienste (z.B. Termine ankündigen, Nachrichten vorlesen) und als Vermittler zu digitaler Kommunikation. Hier sind einige prominente Beispiele und Konzepte:

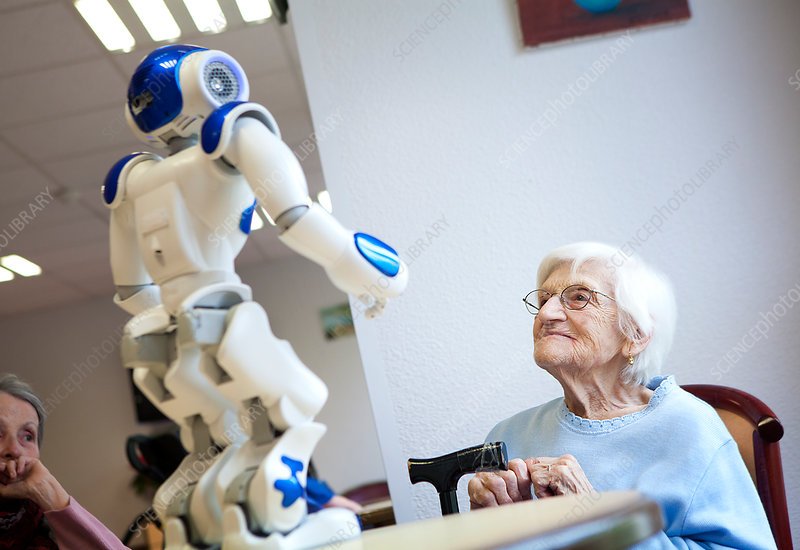

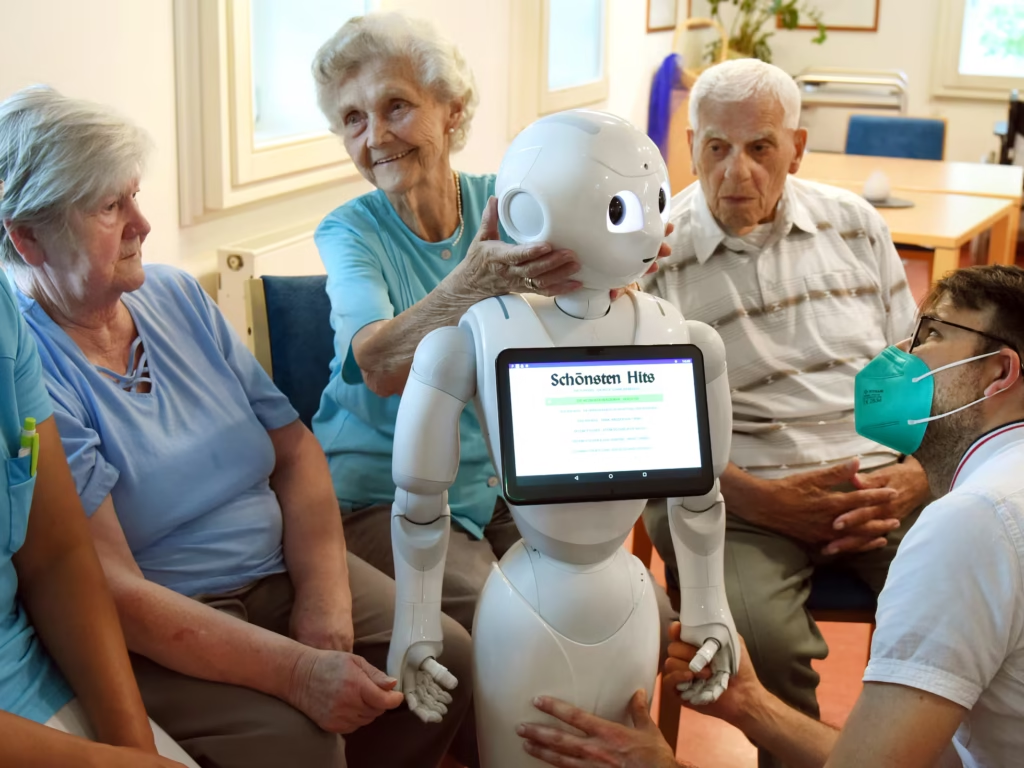

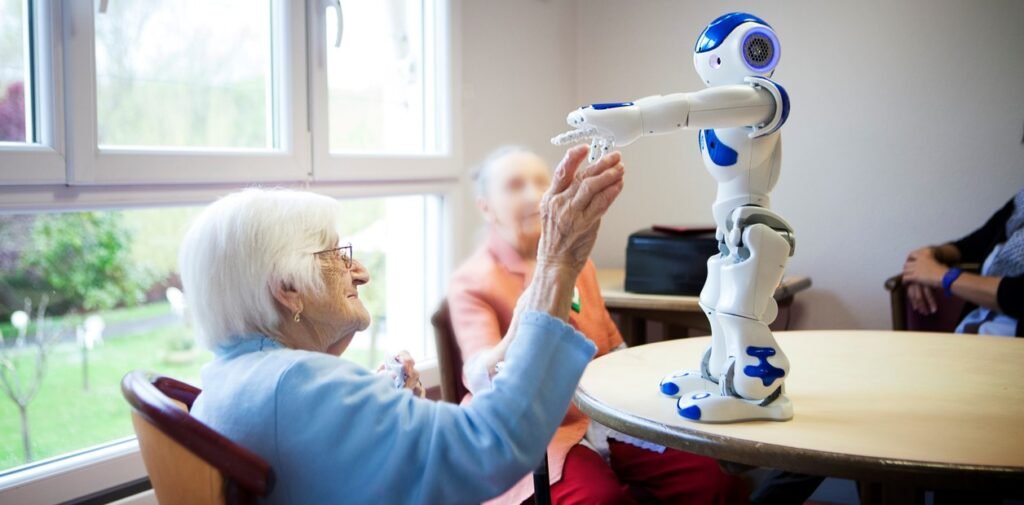

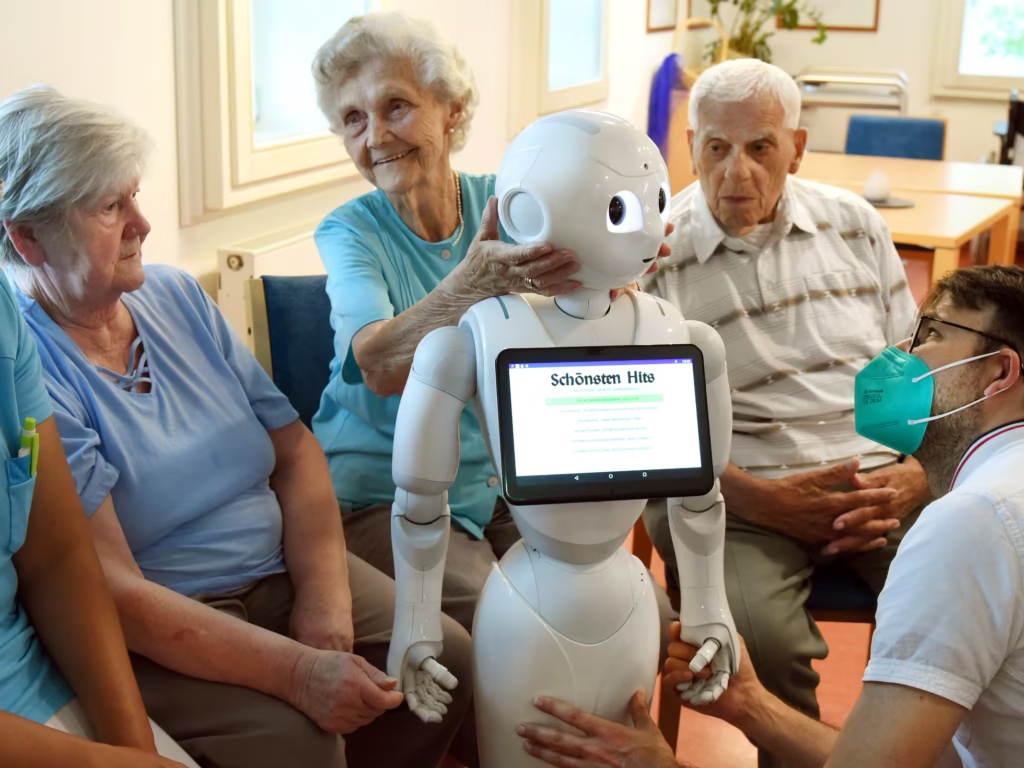

- Pepper – der bekannte Humanoide: Einer der weltweit bekanntesten sozialen Roboter ist Pepper. Pepper wurde vom japanischen Unternehmen SoftBank entwickelt und 2015 erstmals vorgestellt. Dieser Roboter ist etwa 1,20 Meter groß, hat einen weißen Körper, ein freundliches rundes Gesicht mit großen Augen und ein Tablet auf der Brust. Pepper kann rollen (er hat Räder), mit den Armen gestikulieren, vor allem aber sprechen und Zuhörer erkennen. Anfangs wurde Pepper als Roboter für allerlei Einsatzgebiete vermarktet: Vom Empfangsroboter in Hotels bis zum Verkaufsassistenten im Handel. Doch schnell entstand der Hype, Pepper könne auch die Altenpflege revolutionieren. In einigen europäischen Ländern – auch in Deutschland – wurden Pilotprojekte gestartet, in denen Pepper in Pflegeheimen zum Einsatz kam. So hat z.B. die Caritas in Nordrhein-Westfalen Pepper getestet. Auch ein Forschungsteam der Uni Siegen und der FH Kiel programmierte Pepper speziell für Senioren und nannte diese modifizierte Version “Robbie”. In der Praxis zeigte sich: Pepper kann durchaus für Unterhaltung sorgen. Er führt einfache Gespräche, singt mit Senioren alte Lieder vom Tablet ab, tanzt ein bisschen oder macht gemeinsam Gymnastikübungen. In Gruppenaktivitäten kann Pepper als eine Art Animateur dienen – idealerweise zusammen mit einer Betreuungsperson, die moderiert. Bewohner in Altenheimen reagierten meist neugierig und belustigt auf Pepper; viele machten bereitwillig mit, klatschten mit dem Roboter in die Hände oder lachten über seine Witze (auch wenn die oft noch simpel ausfallen). Allerdings wurde ebenso klar, dass Pepper keinen menschlichen Pfleger ersetzen kann. Der Hersteller hatte Pepper nie als Lösung für den Pflegenotstand gedacht, sondern als bereicherndes Element. Genau so lässt er sich auch einsetzen: zur Auflockerung des Alltags im Heim. Die Grenzen von Pepper liegen einerseits in seinen Fähigkeiten – er kann keine echten Pflegeaufgaben übernehmen und versteht komplexe Sprache nur begrenzt – und andererseits in der Akzeptanz: Manche Mitarbeiter und Bewohner tun sich schwer, ihn in den Alltag zu integrieren. Zudem erfordert Pepper stets Anpassung der Software an den jeweiligen Einsatz (z.B. deutsche Sprache, passende Inhalte für die Zielgruppe). Die Anschaffungskosten von Pepper waren ursprünglich mit rund 1.500 bis 2.000 Dollar pro Stück relativ gering für einen Roboter dieser Größe, doch tatsächlich fallen zusätzliche Kosten an (Programmierung, Wartung). SoftBank hat weltweit einige tausend Pepper-Roboter verkauft (auch nach Europa), aber der ganz große Durchbruch in der Pflege blieb aus. Inzwischen hat SoftBank die Produktion von Pepper zeitweise pausiert, doch einzelne Geräte sind weiterhin in Nutzung oder werden in neuen Projekten reaktiviert.

- Nao und Zora – kleine humanoide Helfer: Pepper hat einen “kleinen Bruder” namens Nao. Nao ist ein etwa 60 cm großer humanoider Roboter, ebenfalls mit freundlichem Kindchenschema-Gesicht und beweglichen Armen/Beinen. Nao konnte schon vor Pepper sprechen und wurde viel in Schulen und Hochschulen zu Forschungszwecken eingesetzt. In der Seniorenbetreuung fand Nao über eine belgische Firma namens ZoraBots Einzug: Diese Software machte aus Nao einen digitalen Entertainer namens Zora, der in manchen Altenheimen z.B. Sitzgymnastik-Gruppen anleitete, Geschichten erzählte oder Spiele anbot. Zora (also der Nao-Roboter mit Spezialprogramm) hat einige Schlagzeilen gemacht, weil er schon früh (um 2016 herum) in europäischen Pflegeheimen auftauchte. Die Erfahrungen waren ähnlich wie bei Pepper: Als Animation durchaus nett – Bewohner machten z.B. beim Bewegungstraining mit Zora motiviert mit – aber als vollwertiger “Betreuer” ungeeignet. Immerhin war Nao/Zora kleiner, konnte also z.B. auf einem Tisch sitzen, aber dadurch auch weniger eindrucksvoll als der größere Pepper. Heute hört man weniger von Zora, da sich die Technologie weiterentwickelt hat und andere Systeme ins Rampenlicht treten.

- ElliQ – der smarte Tischgefährte: Ein etwas anderer Ansatz kommt aus Israel/USA mit dem Roboter ElliQ. ElliQ ist kein humanoider Roboter im klassischen Sinne, sondern eher eine Mischung aus Sprachassistent und beweglichem Gerät. Optisch besteht ElliQ aus zwei Teilen: einem Display-Tablet und einer lampenartigen Roboter-Einheit mit rundem “Kopf”, die sich aufrichten und drehen kann. ElliQ hat kein Gesicht, aber durch Bewegungen und Lichteffekte vermittelt er Stimmungen (neugierig, freundlich, nachdenklich). Entwickelt wurde er speziell für alleinlebende ältere Menschen. ElliQ spricht mit warmer, natürlicher Stimme, fragt täglich nach dem Befinden, schlägt Aktivitäten vor (“Wollen wir ein kleines Quiz spielen?”), erinnert an Medikamente und animiert dazu, Familie oder Freunde zu kontaktieren. Dabei ist ElliQ proaktiv: Er wartet nicht nur auf Befehle, sondern meldet sich selbst bei seinem Besitzer – gerade so, als wäre ein kleiner Mitbewohner im Haus, der Anteil nimmt. In den USA läuft seit 2022 ein Programm, bei dem Senioren kostenlos ElliQ-Roboter zur Verfügung gestellt wurden, um Einsamkeit zu bekämpfen. Die Rückmeldungen sind positiv: Viele ältere Menschen geben ElliQ einen Platz in ihrem Alltag, sprechen morgens zuerst mit dem Roboter, lachen über seine kleinen Scherze und fühlen sich schlicht weniger allein. Der Clou ist die Künstliche Intelligenz dahinter: ElliQ lernt die Vorlieben der Person kennen, merkt sich, worüber man gesprochen hat, und kann so persönlichere Gespräche führen als ein standardmäßiger Sprachassistent. Er ist also so etwas wie ein digitaler Begleiter, der immer ansprechbar ist. In Deutschland ist ElliQ bisher nicht offiziell verfügbar, aber das Konzept zeigt, wohin die Reise geht: Weg vom starren “Frage-Antwort”-Modus hin zu wirklich natürlicher Interaktion mit einem Gerät, das fast wie ein Freund wirkt. ElliQ wird im Geschäftsmodell als Abonnement angeboten (mit einer Einrichtungsgebühr und monatlichen Kosten), was auch andeutet, dass solche Roboter eher gemietet als gekauft werden – samt Service und Updates inklusive.

- Navel – der neue soziale Roboter aus München: Auch in Deutschland selbst tut sich etwas: Ein Münchner Start-up namens navel robotics hat kürzlich einen speziellen sozialen Roboter für Pflegeheime entwickelt, genannt Navel. Navel ist ein kompakter Roboter (nur 75 cm groß), der bewusst verspielt gestaltet ist: Er trägt eine blaue Wollmütze, hat eine Art Gesichtsdisplay für Mimik und wirkt wie ein kleiner sympathischer Gnom auf Rädern. Seit Ende 2023 läuft in einigen Einrichtungen ein Pilotprojekt mit mehreren Navel-Robotern. Diese Roboter bewegen sich autonom durch die Räumlichkeiten, sprechen aktiv die Senioren an, machen Komplimente, stellen Quizfragen oder führen Gespräche über Alltägliches. Technisch besonders spannend: Navel nutzt die neueste KI-Technologie (ChatGPT), um mit den Bewohnern zu plaudern. Das bedeutet, er kann sehr viel freier und einfühlsamer auf Fragen und Aussagen reagieren, als frühere Roboter es konnten. So erinnert er sich beispielsweise an frühere Gespräche, spricht Bewohner mit Namen an und weiß, wer gerne über Fußball redet und wer lieber über Gartenarbeit spricht. Er kann sogar nonverbal auf die Menschen eingehen – eine Kamera erkennt die Gesichter und Mimiken, sodass Navel bei einem traurigen Gesicht z.B. mit einem mitfühlenden Blick und aufmunternden Worten reagiert. Die Ergebnisse aus den ersten Monaten sind vielversprechend: Etwa ein Drittel der Heimbewohner wurde zu richtigen Fans von Navel und freute sich auf die regelmäßigen Interaktionen. Einige wenige lehnten den Roboter kategorisch ab („Mit so ’nem Ding rede ich nicht“), während der Rest zunächst zurückhaltend war, sich aber mehr öffnete, als sie sahen, wie viel Spaß andere mit Navel hatten. Natürlich ist nicht alles perfekt: Die Sprachverständigung hakt noch manchmal – Dialekte oder undeutliches Sprechen stellen eine Herausforderung dar – und manche Senioren müssen sich erst an den Anblick eines fahrenden Roboters gewöhnen. Trotzdem zeigen die Navel-Tests, wie KI-gestützte Begleiter die Pflege bereichern können. Navel führt z.B. einmal pro Woche in einem Seniorenheim in Hannover eine Gedächtnistraining-Gruppe, ersetzt dort die klassischen Übungen durch ein spielerisches Quiz und Gesprächsrunden. Pfleger berichten, dass Navel für etwas Entlastung sorgen kann: Er beschäftigt die Senioren für eine Weile sinnvoll, sodass das Personal in der Zeit andere Aufgaben erledigen oder sich um einzelne Personen kümmern kann. Wichtig ist dabei, dass Navel nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung verstanden wird – als zusätzliches Angebot, ähnlich wie früher vielleicht ein ehrenamtlicher Vorleser oder Musiker ins Heim kam, ist jetzt eben ein Roboter da, der für Abwechslung sorgt. Was kostet der Spaß? Aktuell sind die Navel-Roboter mit rund 40.000 Euro pro Stück noch sehr teuer, da es sich um neueste Technologie und geringe Stückzahlen handelt. Langfristig hofft man aber, dass solche sozialen Roboter günstiger werden und vielleicht sogar von Pflegekassen oder Einrichtungen gemeinschaftlich finanziert werden können. Die Entwickler betonen außerdem das Thema Datenschutz und ethische Verantwortung: Zwar nutzen die Roboter Kameras und Cloud-KI, aber persönliche Daten der Bewohner sollen geschützt bleiben (Gesichtsdaten werden z.B. nicht dauerhaft gespeichert, so das Versprechen).

- Buddy – ein Roboterfreund in Aussicht: Ein weiteres interessantes Projekt in Europa ist “Buddy”. Buddy ist ein kleiner sozialer Roboter (etwa 50 cm groß) auf Rädern mit einem niedlichen Gesicht auf einem Display. Entwickelt wird er unter anderem in Salzburg im EU-Projekt „Buddy Be Well“. Buddy soll gezielt für den privaten Haushalt von Senioren konzipiert werden und als motivierender Alltagsbegleiter dienen. Oliver Jung, einer der Forscher, beschreibt Buddy als Mischung aus Coach und Haustierersatz: Er kann durch die Wohnung fahren (sofern keine Schwellen oder Teppichkanten im Weg sind), er freut sich sichtlich, wenn man ihn beachtet (zeigt animierte Emotionen mit großen Augen), er lässt sich auch streicheln und reagiert darauf. Geplant ist, dass Buddy auf Zuruf Gespräche führt, an den Alltag erinnert und auch mal „nervt“ im positiven Sinne – zum Beispiel daran, genug Wasser zu trinken oder sich zu bewegen. Dabei soll Buddy aber auf persönliche Vorlieben eingehen: Zu Beginn soll der Nutzer in einem Fragebogen angeben, was ihm wichtig ist und was er nicht mag. Manche Senioren möchten vielleicht, dass Buddy von sich aus vorbeikommt und ein Gespräch beginnt, weil ihnen das proaktive Element gefällt; andere könnten erschrecken, wenn plötzlich ein Roboter ins Zimmer rollt, und bevorzugen, dass er an einem festen Platz bleibt und nur auf Aufforderung spricht. Buddy soll solche individuellen Einstellungen berücksichtigen können. In ersten Workshops mit älteren Menschen kam der Prototyp erstaunlich gut an – sogar so weit, dass Teilnehmer scherzten, sie würden dem Roboter ein Jäckchen stricken, damit er nicht friert. Das zeigt, dass Aufgeschlossenheit gegenüber Robotern durchaus da ist, insbesondere bei technikaffinen Senioren. Allerdings wird auch klar: Buddy (und ähnliche Roboter) sind nicht jedermanns Sache. Es wird immer auch jene geben, die einen Roboter strikt ablehnen. Daher ist es wichtig, diese Technologien als Angebot unter vielen zu sehen, nicht als Zwang. Wenn Buddy marktreif ist (das Projekt läuft über drei Jahre, bis ca. 2025/26), soll er etwa 2.500 bis 3.000 Euro kosten. Dieses Preissegment wäre deutlich erschwinglicher als viele bisherige High-End-Roboter und zielt darauf, dass Privatpersonen sich so einen Helfer leisten könnten. Ob Buddy tatsächlich hält, was er verspricht – nämlich natürliche, nicht hölzerne Gespräche und echtes Einfühlungsvermögen – wird die Praxis zeigen. Die Entwickler arbeiten an Herausforderungen wie Spracherkennung bei Menschen mit Dialekt oder nachlassendem Gehör und der Erkennung von Emotionen in gealterten Gesichtern (mit Falten, Brillen etc.). Gelingt dies, könnte Buddy eine Lücke füllen: als freundlicher Mitbewohner, der für Sicherheit sorgt (z.B. Hilfe ruft, wenn etwas nicht stimmt), gleichzeitig aber auch emotional ansprechbar ist.

Zusammengefasst: Die Landschaft der Begleitroboter ist vielfältig und entwickelt sich rasant. Von kuscheligen Robben und Hunden über sprechende Humanoide bis hin zu intelligenten KI-Assistenten auf Rädern – all diese Geräte verfolgen letztlich ein Ziel: das Wohlbefinden älterer Menschen zu steigern. Sie schaffen Gesprächsanlässe, spenden Nähe, regen zum Lachen oder Nachdenken an und können den Alltag strukturieren. Wichtig ist zu betonen, dass kein Roboter den Menschen ersetzen kann. Fast alle Experten sind sich einig, dass diese Technik nur eine Ergänzung sein soll. Ideal ist, wenn Personal oder Angehörige gemeinsam mit dem Roboter agieren – z.B. eine Pflegekraft, die zusammen mit Pepper ein Liedersingen organisiert, oder ein Enkel, der mit der Großmutter und der Roboterkatze gemeinsam spielt. Dann entsteht ein Miteinander, in dem der Roboter wie ein Katalysator für positive Erlebnisse wirkt.

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen: Manche Pflegekräfte befürchten, die menschliche Zuwendung könnte durch Maschinen verdrängt werden. Es besteht die Sorge, dass Träger von Einrichtungen eher in teure Roboter investieren, statt menschliches Personal einzustellen oder besser zu bezahlen. Bislang zeigen Erfahrungen jedoch, dass Roboter eher zusätzliche Angebote ermöglichen, die ohne sie aus Personalmangel gar nicht stattfinden würden (etwa tägliche Animationsrunden). Außerdem stehen viele Senioren Robotern durchaus skeptisch gegenüber – insbesondere, wenn sie das Gefühl haben, ein Gerät solle ihnen einen Menschen ersetzen. Hier braucht es Aufklärung und freiwillige Nutzung: Niemand sollte gezwungen werden, mit einem Roboter zu interagieren, der das nicht möchte. Für jene aber, die offen sind, können Begleitroboter tatsächlich eine Bereicherung gegen die Einsamkeit sein.

Technische Alltagshelfer: Unterstützung und Unterhaltung im täglichen Leben

Neben Robotern, die direkt Gesellschaft leisten, gibt es viele weitere technische Hilfsmittel, die den Alltag von Senioren erleichtern und damit indirekt zu mehr sozialer Teilhabe und Lebensfreude beitragen können. Diese reichen von smarten Geräten im Haushalt über Kommunikationssysteme bis zu speziellen Unterhaltungsangeboten. Oft sind es keine Roboter im engeren Sinne, doch sie erfüllen ähnliche Zwecke: Sie unterstützen, vernetzen oder beschäftigen ältere Menschen, damit diese möglichst selbstständig, sicher und angenehm leben – und sich weniger isoliert fühlen.

Ein Vorteil vieler moderner Alltagshelfer ist, dass sie bereits relativ verbreitet und bezahlbar sind. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Sprachassistenten und smarte Geräte

Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri (Apple) haben in den letzten Jahren zahlreiche Haushalte erobert. Diese Systeme funktionieren über Lautsprecher oder Displays und reagieren auf Sprachbefehle. Gerade für Senioren können sie sehr nützlich sein, denn sie ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang zur digitalen Welt – ganz ohne komplizierte Tastaturen oder Menüs bedienen zu müssen.

Viele ältere Menschen nutzen heute z.B. einen Amazon Echo (oft “Alexa” genannt) in ihrer Wohnung. Schon die grundlegenden Funktionen helfen im Alltag: Per Zuruf kann die Seniorin das Licht ein- und ausschalten, die Heiztemperatur regeln (wenn Smart-Home-Steckdosen installiert sind), an Termine erinnert werden oder nach der Uhrzeit und dem Wetter fragen, ohne aufstehen zu müssen. Das ist eine praktische Alltagshilfe, die ein Stück Unabhängigkeit bewahrt – man muss niemanden bitten, das Radio anzustellen oder die Rollos herunterzulassen, das erledigt der Assistent.

Spannend im Kontext Einsamkeit ist aber auch die Unterhaltungs- und Gesprächsfunktion dieser Assistenten. Viele Senioren hören über Alexa täglich ihre Lieblingsmusik oder Radiosender. Einige haben entdeckt, dass Alexa auch Witze erzählt oder auf Fragen antwortet – es kommt nicht selten vor, dass eine alleinlebende ältere Person mit dem Gerät regelrechte Plaudereien beginnt, auch wenn sie weiß, dass es “nur” ein Computer ist. Einfach eine Stimme im Raum zu haben, die auf “Wie geht es dir heute?” antwortet (selbst mit einer flapsigen Standardantwort), kann das Gefühl von Leere mildern. Alexa kann außerdem Hörbücher vorlesen oder Spiele spielen (es gibt Quizfragen, Bingo, etc. per Sprachsteuerung). All dies beschäftigt und unterhält. Zwar ist der Tiefgang solcher Interaktionen begrenzt, doch die Technik entwickelt sich weiter. Künftig könnten solche Assistenten noch empathischer und dialogfähiger werden.

Wichtig: Sprachassistenten sind recht günstig in der Anschaffung (ein einfaches Echo-Gerät gibt es oft für unter 50 Euro) und relativ leicht einzurichten. Allerdings braucht man Internetzugang. Datenschutz ist ein Thema, das manche Senioren skeptisch macht – die Vorstellung, ein Gerät könnte “ständig mithören”, verunsichert. Hier müssen Angehörige aufklären und bei der Einrichtung helfen (z.B. Privatsphäre-Einstellungen anpassen). Insgesamt jedoch sind smarte Lautsprecher ein niedrigschwelliger Einstieg in technische Alltagshelfer und werden von vielen älteren Menschen bereits geschätzt.

Neben den reinen Sprachassistenten gibt es zahlreiche smarte Geräte, die speziell für Senioren gedacht sind: intelligente Lampen, die automatisch angehen, wenn man nachts aus dem Bett aufsteht (um Stürze zu vermeiden), Türsensoren und Notfallknöpfe, die via Funk Hilfe holen können, oder GPS-Tracker in Form von Uhren, falls demenzkranke Personen verloren gehen. Diese Geräte dienen primär der Sicherheit und haben indirekt Einfluss auf Einsamkeit: Wenn Senioren dank solcher Hilfen länger alleine zuhause wohnen bleiben können, müssen sie nicht frühzeitig in ein Heim umziehen – ihr gewohntes Umfeld und die Nachbarschaft bleiben erhalten, was sozialen Rückzug verzögert.

Ein weiterer interessanter Alltagshelfer ist der Telepräsenz-Roboter. Das ist im Prinzip ein Tablet auf Rädern mit Kamera und Mikrofon. Angehörige oder Ärzte können sich aus der Ferne auf dieses Gerät aufschalten und quasi “virtuell zu Besuch” kommen. Der Roboter rollt dann durch die Wohnung, gesteuert vom entfernten Nutzer, und zeigt auf seinem Bildschirm live das Gesicht des Anrufers. Für die Seniorin oder den Senior wirkt es, als ob z.B. der Sohn persönlich vorbeischaut – man sieht und hört ihn, nur eben auf einem fahrenden Display. Solche Telepräsenzsysteme (z.B. Modelle wie Giraff oder Double) wurden entwickelt, um z.B. Pflegekräfte aus der Ferne in einen Haushalt schauen zu lassen oder Familienbesuche zu ermöglichen, wenn man physisch nicht kommen kann. In Pandemiezeiten wurde deutlich, wie wertvoll Videoanrufe sein können – Telepräsenzroboter sind die fortgeschrittene Form, weil sie sich auch bewegen können und dem Gesprächspartner einen Blick in den Raum erlauben. Allerdings sind diese Geräte noch recht teuer und kommen meist in Einrichtungen oder Testprojekten zum Einsatz. Eine einfachere Variante ist das Tablet auf dem Tisch: Viele Senioren wurden in den letzten Jahren an Videotelefonie herangeführt, sei es via Tablet, Laptop oder spezielle Seniorengeräte. Wenn Oma per Video-Chat ihre Enkel sehen und mit ihnen lachen kann, ist das technische Alltagshilfe und Unterhaltung in einem – und ein wichtiger Beitrag gegen Einsamkeit.

Digitale Unterhaltung: von Spielkonsolen bis Virtual Reality

Auch Unterhaltungsmedien entwickeln sich weiter und werden für Senioren zugänglicher. Ein bemerkenswertes Beispiel sind Videospiele und Bewegungsspiele. In manchen Seniorenresidenzen gehören heute Dinge wie die Nintendo Wii oder die Xbox Kinect (die Bewegungen vor der Kamera erfasst) zur Ausstattung. Warum? Weil sich gezeigt hat, dass Bowling, Tennis oder Tanzen vor der Spielkonsole auch 80-Jährigen Spaß machen kann! Gemeinsam mit anderen Bewohnern Wii-Bowling zu spielen erzeugt Teamgeist, Aktivität und Gesprächsstoff – genau wie ein echter Kegelabend, nur dass niemand Angst haben muss auszurutschen, da alles sicher vor dem TV stattfindet. Solche Videospielangebote fördern die Bewegung und das soziale Miteinander unter den Senioren. Es sind keine Roboter, aber Technik, die Unterhaltung schafft und Generationen verbindet (manchmal spielen Enkel und Großeltern zusammen virtuell). Die Kosten halten sich im Rahmen: eine ältere gebrauchte Wii-Konsole bekommt man für kleines Geld, und sie ist robust und einfach zu bedienen.

Noch einen Schritt weiter geht Virtual Reality (VR). VR-Brillen ermöglichen es, in virtuelle Welten einzutauchen – etwa ferne Länder zu besuchen, ohne das Haus zu verlassen. Für Menschen, die im Alter immobil geworden sind oder im Pflegeheim leben, kann VR eine Tür zur Welt öffnen: Plötzlich steht man “virtuell” auf dem Eiffelturm, taucht im Korallenriff oder wandert durch den Schwarzwald. Solche intensiven visuellen Erlebnisse bereiten vielen Senioren große Freude und wecken Erinnerungen. Projekte berichten, dass Bewohner nach einer VR-Session viel gesprächiger waren, sich gegenseitig von früher erzählten (“Weißt du noch, als wir tatsächlich in Paris waren…”) – kurz: VR kann als Gesprächsstarter und Stimmungsaufheller dienen. Ein Beispiel ist das Projekt “Granny Vision”, das VR-Brillen mit leicht bedienbarer Software speziell in Altenheime bringt. Natürlich muss man behutsam vorgehen: Nicht jeder ältere Mensch kommt mit der VR-Brille zurecht; manche sind anfangs ängstlich oder überfordert. Daher werden VR-Ausflüge meist betreut durchgeführt. Bei achtsamer Anwendung hat sich aber gezeigt, dass virtuelle Reisen Einsamkeitsgefühle reduzieren können – man fühlt sich danach belebt, “als wäre man mal rausgekommen”. Die Technik dafür (eine VR-Brille plus Steuerungs-Tablet) kostet aktuell einige hundert Euro und wird zunehmend benutzerfreundlicher. In naher Zukunft könnten auch virtuelle Treffen möglich werden: Man setzt eine Brille auf und sitzt virtuell mit der Familie am gleichen Tisch, obwohl alle geografisch verteilt sind. Solche Anwendungen stehen noch am Anfang, könnten aber für zukünftige Seniorengenerationen attraktiv sein.

Neben Spielen und VR gibt es auch spezielle Medienangebote für Ältere: Zum Beispiel Online-Plattformen nur für Senioren, auf denen man sich austauschen kann, oder digitale Kursangebote (von Seniorenyoga via YouTube bis hin zu Online-Vorträgen der Volkshochschule). All dies setzt natürlich voraus, dass die Person zumindest grundlegende digitale Fähigkeiten hat. Glücklicherweise steigt die Digitalisierung unter Senioren: Immer mehr Menschen über 70 nutzen Smartphones oder Tablets. Und wer einmal die Schwelle überschritten hat, kann zahlreiche unterhaltsame Inhalte finden, die gegen Langeweile und Einsamkeit helfen – seien es alte Filmklassiker auf Streamingdiensten, Schachspiele gegen den Computer oder das Stöbern in Erinnerungsfotos auf dem Tablet. Hierbei können einfache Bedienoberflächen enorm helfen: Es gibt seniorengerechte Tablets mit großen Symbolen und Fernwartung, sodass nichts “kaputtgehen” kann. Solche Geräte (z.B. das „GrandPad“ in den USA oder ähnliche Konzepte in Deutschland) sind zwar teurer als Standard-Tablets, aber sie kommen oft mit Service, damit die ältere Person nicht allein gelassen wird bei der Bedienung.

Zusammengefasst bieten technische Alltagshelfer auf verschiedensten Ebenen Unterstützung: praktisch, sozial und mental. Sie können alltägliche Hürden abbauen (automatisches Licht, Erinnerungshilfen), Verbindung ermöglichen (Videotelefonie, Telepräsenz) und Beschäftigung bieten (Sprachassistenten, Spiele, Medien). Wichtig ist, die Lösungen passend zur Person auszuwählen: Der eine freut sich über eine Alexa im Wohnzimmer, die ihm jeden Morgen ein Wettergedicht aufsagt; die andere möchte lieber ein klassisches Telefon, aber dafür einen Roboterhund zum Kuscheln. Die Individualität bleibt auch im Alter – Technologie sollte daher Angebote zur Auswahl stellen, kein Einheitsmodell aufzwingen.

Alternativen zu Robotern: Menschliche Kontakte und andere Lösungen

So faszinierend High-Tech-Begleiter auch sind, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch traditionelle und zwischenmenschliche Alternativen gibt, um Senioren vor Einsamkeit zu bewahren. Viele ältere Menschen ziehen es verständlicherweise vor, mit echten Menschen oder Tieren zu interagieren, anstatt mit einer Maschine. Zudem sind manche technischen Lösungen kostspielig oder (noch) nicht überall verfügbar. Deshalb sollen hier auch einige alternative Möglichkeiten aufgezeigt werden, einschließlich einer Einschätzung der Kosten:

- Ehrenamtliche Besuchsdienste: In Deutschland gibt es eine lange Tradition ehrenamtlicher Helfer, die ältere Alleinstehende besuchen. Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, Caritas, Malteser, Diakonie und viele lokale Initiativen bieten Besuchsdienste oder sogenannte Seniorenbegleiter an. Freiwillige kommen beispielsweise einmal pro Woche vorbei, um mit dem Senior Kaffee zu trinken, Spazieren zu gehen oder einfach zu plaudern. Solche Besuche können für einen einsamen Menschen das Highlight der Woche sein – ein bisschen menschliche Wärme, ohne Hektik, mit echter Anteilnahme. Kosten: In der Regel sind diese Dienste kostenlos oder gegen eine geringe Unkostenpauschale zu haben, da sie ehrenamtlich getragen werden. Manchmal finanziert die Kommune oder Kirche Projekte gegen Einsamkeit im Alter, sodass den Betroffenen keine Kosten entstehen. Wer einen regelmäßigen Begleiter möchte, kann sich an die lokalen Wohlfahrtsverbände wenden. Auch Telefonbesuchsdienste gibt es (z.B. die “Telefonengel”), die regelmäßig anrufen und mit den Senioren reden. Für manche ist ein wöchentliches freundliches Telefonat schon ein großer Lichtblick.

- Haustiere und Tiertherapie: Ein lebendiger Hund oder eine Katze im Haus können Wunder wirken gegen Einsamkeit. Wer gesundheitlich und organisatorisch in der Lage ist, sich um ein Haustier zu kümmern, findet darin oft einen treuen Freund. Gerade alleinlebende Senioren blühen oft richtig auf, wenn sie etwa einen kleinen Hund haben: Man kommt vor die Tür, trifft andere Hundebesitzer, hat täglich eine Aufgabe und spürt die bedingungslose Liebe eines Tieres. Kosten: Ein Haustier zu halten ist vergleichsweise günstig im Anschaffungspreis (ein Tierheim gibt Katzen/Hunde oft für wenige Euro Schutzgebühr ab, Rassehunde kosten natürlich mehr). Laufende Kosten für Futter, Tierarzt etc. liegen bei vielleicht 50–100 Euro im Monat für eine Katze oder kleinen Hund. Allerdings muss man realistisch einschätzen: Hohe Tierearztkosten können anfallen, und nicht jeder hochbetagte Mensch schafft es noch, jeden Tag Gassi zu gehen. Hier können auch Alternativmodelle helfen, etwa “Leih-Hunde” oder Besuchshunde: Manche Organisationen vermitteln Hundehalter, die mit ihrem Tier Senioren besuchen kommen. Der Senior hat dann regelmäßig Kontakt mit dem Tier, ohne selbst die volle Verantwortung tragen zu müssen. Auch Tiertherapie mit Therapiehunden (ausgebildete Hunde besuchen Pflegeheime) ist verbreitet und zeigt nachweislich positive Effekte auf die Stimmung der Bewohner. Das Schöne: Tiere urteilen nicht und schenken unmittelbare Nähe – etwas, das eine Maschine nie vollkommen imitieren kann.

- Seniorengruppen und Freizeitangebote: Eine weitere Alternative zu individueller technischer Unterhaltung sind Gruppenangebote für Senioren. Viele Gemeinden, Vereine oder Kirchengemeinden bieten Seniorennachmittage, Kaffeekränzchen, Spielenachmittage, Sportgruppen (Seniorengymnastik, Tanz), Singkreise oder Ausflüge an. Solche Aktivitäten bringen ältere Menschen zusammen, fördern Freundschaften und lassen Einsamkeit gar nicht erst entstehen. Natürlich können nicht mehr alle Hochbetagten an allem teilnehmen – Mobilität und Gesundheit setzen Grenzen. Aber für jene, die es können, sind soziale Kontakte das A und O. Hier kann Technologie indirekt helfen: etwa Fahrdienste vermitteln (damit auch weniger mobile Senioren zum Treff kommen) oder über Plattformen Gleichgesinnte zusammenbringen. Die Kosten solcher Angebote sind meist gering (oft kostenlos oder ein kleiner Beitrag für Kaffee/Kuchen). Im Vergleich zu teurer Technik sind zwischenmenschliche Angebote also finanziell sehr effizient. Allerdings erfordern sie eben auch Personal oder Ehrenamtliche, die Zeit investieren – und genau daran mangelt es mancherorts. Roboter werden daher manchmal dort ins Spiel gebracht, wo menschliche Ressourcen fehlen.

- Professionelle Alltagsbegleiter: In einigen Fällen können Familien auch einen stundenweisen Alltagsbegleiter engagieren – eine Art Betreuungskraft, die kein Pfleger im medizinischen Sinne ist, sondern eher Gesellschaft leistet und im Alltag hilft. Solche Dienstleistungen (manchmal von Pflegediensten oder speziellen Agenturen angeboten) kosten natürlich Geld – je nach Aufwand vielleicht 15–25 Euro pro Stunde. Sie können aber über die Pflegeversicherung (Entlastungsbetrag etc.) bezuschusst werden, wenn der Senior einen Pflegegrad hat. Ein menschlicher Alltagsbegleiter kann mit der Person einkaufen gehen, Spiele spielen, reden, oder auch bei amtlichen Dingen helfen. Diese sehr persönliche Form der Zuwendung ist ideal, hat aber eben ihren Preis und hängt vom Personalmarkt ab – in Zeiten des Pflegenotstands sind solche Angebote nicht flächendeckend verfügbar.

- Klassische Medien und Kommunikation: Nicht zu vergessen sind auch Fernsehen, Radio, Zeitungen und Bücher. Diese analogen Medien sind seit jeher Begleiter vieler älterer Menschen. Ein Lieblingsradio oder das tägliche Vorabendprogramm im Fernsehen strukturieren den Tag und geben ein Gefühl von Vertrautheit. Heute gibt es sogar spezielle Fernsehsender für ältere Zuschauer mit nostalgischen Serien, Schlager-Musikshows etc., was vielen Freude bereitet. Und Briefe oder Postkarten von Familie sind zwar altmodisch, aber für manche Senioren immer noch eine wichtige Verbindung. Die Mischung aus bewährten analogen Kontakten und neuen digitalen Wegen macht es letztlich aus. Ein Telefonanruf der Tochter kann genau so viel bewirken wie eine Stunde mit dem Roboter.

Verfügbarkeit und Kosten im Überblick

Um einen Eindruck zu bekommen, wie die Kosten der verschiedenen Lösungswege aussehen, hier ein kleiner Überblick (Preise ca., Stand Mitte der 2020er Jahre):

- High-Tech Begleitroboter: Paro Robbe ~5.000 €; Nao/Zora ~10.000–15.000 € (meist nur an Institutionen verkauft); Pepper ~keine klare Angabe mehr, da für Endverbraucher kaum erhältlich (Pilotprojekte sprachen von rund 20.000 € inkl. Softwareanpassung); Navel ~40.000 € (derzeit Prototyp/Pilotphase); Lovot ~3.000 € (in Japan, Import teurer, plus Abo); Aibo ~2.500–3.000 €; Buddy (geplant) ~2.500–3.000 €. Diese Preise zeigen: Aktuell sind fortschrittliche Roboter teuer und für Privatpersonen oft unerschwinglich. Meist werden sie von Einrichtungen, Forschungsprojekten oder im Ausland von kommunalen Stellen angeschafft. Es ist aber denkbar, dass Preise sinken, wenn Produktion in größerer Serie möglich wird.

- Einfache robotische Haustiere: Joy-for-All Hund/Katze ~100–200 €; andere Spielzeugroboter (z.B. simpler Roboterhund ohne KI) teils <100 €. Diese sind gut verfügbar (Online-Handel, spezielle Seniorenshops) und durchaus bezahlbar. Dafür haben sie natürlich begrenzte Funktionen (kein echtes Gespräch, sondern nur Sound- und Bewegungseffekte).

- Sprachassistenten & Smart-Home: Smarte Lautsprecher (Amazon Echo Dot etc.) 30–100 €; ggf. ein Tablet mit Bildschirm-Alexa ~100–200 €; Smarte Steckdosen/Lampen je ~20–50 €; Komplettpaket für Seniorenwohnung (inkl. Notruf, Sensoren etc.) vielleicht 300–500 € Anschaffung plus geringe monatliche Gebühren. Vieles davon kann stückweise angeschafft werden und ist sofort verfügbar im Handel. Internetkosten (ca. 30 € mtl. für DSL) kommen ggf. hinzu, lohnen sich aber, wenn darüber auch Videotelefonie etc. genutzt wird.

- Tablet/Computer & Internet: Ein einfaches Tablet ~150–300 €; seniorengerechtes Spezialtablet ~300–500 € (mit Service); Laptop ~500 €; Smartphone für Senioren ~100–200 €. Plus Schulung: oft bieten Bibliotheken oder Seniorenvereine kostenlose Medienkurse an, um den Umgang zu lernen – also hier eher Zeitaufwand als Geld.

- VR-Brille: Ab ~300 € (z.B. Meta Quest 2) plus ggf. Tablet/PC zur Steuerung. Noch nicht alltäglich im privaten Gebrauch von Senioren, aber in Einrichtungen als gemeinsames Gerät im Rahmen von Therapien genutzt.

- Haustier (echt): Anschaffung Tier: gering bis ein paar hundert Euro; laufend Futter/Arzt: 50–100 € mtl.; nicht in Geld messbar: Zeit, Verantwortung. Dafür echter Lebenskontakt.

- Besuchsdienst (ehrenamtl.): in der Regel kostenlos; eventuell Mitgliedsbeitrag im Verein oder freiwillige Spende.

- Alltagsbegleiter (professionell): je nach Region/Stundenumfang: vielleicht 100–200 € pro Monat für wöchentliche Treffen (teils über Pflegekasse refinanzierbar).

Man sieht, Alternativen zu Robotern sind oft günstiger, insbesondere wenn es um menschliche Kontakte geht – diese kosten eher organisatorische Mühe als Geld. Doch der Mangel an verfügbarer menschlicher Zeit ist ein kritischer Faktor. Hier kommen die technischen Lösungen ins Spiel: Sie füllen Lücken, wo kein Mensch zur Verfügung steht. Idealerweise werden beide Wege kombiniert: Ein Senior könnte z.B. einen ehrenamtlichen Besucher haben und zusätzlich einen Sprachassistenten für die übrigen Tage, oder im Pflegeheim gibt es sowohl Gruppenstunden mit Betreuern als auch zwischendurch mal eine halbe Stunde mit dem Roboter zum Lieder singen.

Ausblick: Technologie und Menschlichkeit Hand in Hand

Wenn wir in die nahe Zukunft blicken, wird deutlich, dass die Entwicklung gerade erst am Anfang steht. Die Fortschritte in Künstlicher Intelligenz und Robotik versprechen noch realistischere, einfühlsamere Begleiter in den kommenden Jahren. Hier einige Trends, die sich abzeichnen:

- Natürlichere Kommunikation: Dank fortschrittlicher KI-Sprachmodelle (wie ChatGPT und andere) werden Roboter und Assistenten immer besser darin, freie Unterhaltungen zu führen. Künftige Begleitroboter könnten individuelle Persönlichkeiten haben, sich dem Humor und Sprachstil des Besitzers anpassen und selbst aus langen Gesprächen noch Neues lernen. Vielleicht ist es bald möglich, dass ein Roboter gezielt auf die Lebensgeschichte eines Menschen eingeht – etwa gemeinsame Erinnerungen wachruft (“Weißt du noch, du hast mir von deinem Urlaub am Gardasee 1975 erzählt…”) und so sehr persönliche Gespräche ermöglicht. Erste Ansätze dazu gibt es bereits, wie wir gesehen haben (etwa Navel oder ElliQ mit begrenzter Personalisierung). In Zukunft könnte ein Roboter sogar die Stimme eines früheren engen Freundes nachahmen (diese Idee wird kontrovers diskutiert, aber technisch wäre es machbar, z.B. über Voice-Cloning). Wichtig wird sein, solche Fähigkeiten ethisch vertretbar einzusetzen – sie bergen Chancen (Vertrautheit schaffen) und Risiken (Verwechslung mit Realität, emotionale Abhängigkeit).

- Mehr Empathie durch Sensorik: Die Roboter werden “fühlende” Maschinen in dem Sinne, dass sie Emotionen erkennen. Schon jetzt arbeiten Entwickler an Systemen, die Gesichtsausdrücke, Körperhaltung und Stimmlage analysieren, um den Gemütszustand eines Menschen abzuschätzen. Bei Senioren könnte ein empathischer Roboter z.B. merken, wenn die Person traurig oder verwirrt wirkt, und besonders behutsam reagieren – vielleicht vorschlagen, Musik zum Aufheitern zu spielen, oder bei Unruhe eine Entspannungsübung anleiten. Auch Vitaldaten könnten einbezogen werden (etwa via Smartwatch: Herzschlag, Schlafqualität), sodass der technische Begleiter merkt, wann etwas nicht stimmt und ggf. Alarm schlägt oder Hilfe ruft. Das Ziel ist, dass die Technik vorausschauend unterstützt: also nicht nur reagiert, sondern mitdenkt, ähnlich einem aufmerksamen Pfleger oder Familienmitglied.

- Integration in den Pflegealltag: Wir können erwarten, dass Begleitroboter in den nächsten Jahren häufiger in Pflegeheimen und Kliniken auftauchen. Wenn Pilotprojekte überzeugen, könnten Träger mehr davon anschaffen – vorausgesetzt, die Finanzierung wird geklärt. Möglicherweise werden Förderprogramme oder Krankenkassen gewisse Robotermodelle als “Hilfsmittel” anerkennen, zumindest in Teilen (z.B. bei Demenztherapie). Dabei wird man genau hinschauen, wo sie wirklich nützen: wahrscheinlich vor allem in der Aktivierungstherapie, Betreuung und Alltagsstrukturierung. Auch Telemedizin könnte involviert sein – ein Roboter könnte z.B. täglich kurze Gesundheitschecks machen (“Wie fühlst du dich heute? Soll ich deinen Blutdruck messen?”) und Daten an Ärzte übermitteln. In Japan existieren schon Roboter, die einfache Übungen mit Patienten durchführen oder Nachts in Gängen patrouillieren, um wandernde Demenzkranke zu finden (wobei letztere Aufgabe laut Berichten nicht immer erfolgreich war). Deutschland hinkt oft etwas hinterher in der Umsetzung, aber der demografische Druck könnte den Einsatz forcieren. Wichtig wird sein, Pflegekräfte einzubinden und ihre Ängste abzubauen, damit sie Roboter als Hilfe und nicht als Konkurrenz sehen. Die Erfahrung zeigt, dass dort, wo das Personal mit im Boot ist, der Roboter am besten angenommen wird.

- Zuhause: der persönliche Roboter wird greifbarer: Für das private Zuhause gibt es jetzt schon erste Anzeichen, dass erschwingliche Heimroboter kommen. Buddy haben wir erwähnt. In den USA werden immer mehr smarte Assistenzsysteme speziell für Senioren angeboten (vom intelligenten Medikamentenspender, der ans Einnehmen erinnert, bis hin zum Roboter, der selbständig durch die Wohnung fährt und nach dem Rechten sieht). Die Preise dürften sinken, ähnlich wie man es bei Smartphones gesehen hat. In vielleicht 5–10 Jahren könnte ein hausgebrauchstauglicher Begleitroboter so normal sein wie heute ein Flachbildfernseher – eine Investition, die viele sich leisten, wenn der Nutzen klar ist. Diese Geräte werden vermutlich modular sein: Man kauft den Roboter, wählt dann Software-Module (für Spiele, für Gedächtnistraining, für Notfallerkennung etc.) nach Bedarf. Vielleicht gibt es eines Tages sowas wie einen App-Store für Seniorenroboter, wo man neue Fähigkeiten herunterladen kann (heute noch Zukunftsmusik, aber durchaus vorstellbar).

- Virtuelle Gefährten: Nicht unerwähnt bleiben sollte die Möglichkeit, dass die Begleitung älterer Menschen nicht zwingend eine physische Gestalt haben muss. Schon jetzt verbringen viele Leute Zeit mit Chatbots oder virtuellen Freunden auf dem Bildschirm. Für kommende Seniorengenerationen – die mit Computern vertrauter sind – könnte auch ein virtueller Avatar ausreichend sein, der z.B. auf dem Fernseher erscheint und einen unterhält. Das wäre kostengünstiger, da nur Software. Allerdings hat physische Präsenz (wie ein Roboter, der wirklich im Raum ist) eine stärkere Wirkung auf das Gefühl von Gesellschaft. Dennoch: Projekte, in denen z.B. ein Tablet mit einem freundlichen Gesicht dauerhaft eingeschaltet ist und Ansprache bietet, gehen in diese Richtung. Amazon experimentierte etwa mit der Idee, Alexa Stimmen von Verwandten imitieren zu lassen, um ein vertrautes Gefühl zu geben. Solche Entwicklungen gilt es kritisch und zugleich offen zu beobachten.

Bei aller Technik darf eines nicht verloren gehen: das Zwischenmenschliche. Experten betonen immer wieder, dass Roboter menschliche Nähe fördern statt ersetzen sollen. Im besten Fall sorgt ein Begleitroboter dafür, dass ein Senior seelisch stabiler und aktiver bleibt – und somit eher bereit und fähig ist, auch reale Kontakte zu pflegen, wenn sie stattfinden. Die Technik kann also eine Brücke bauen, keinen Keil treiben. Dazu müssen Entwickler, Pflegeanbieter, Angehörige und die Senioren selbst im Dialog bleiben: Was tut gut? Wo sind Grenzen überschritten? Wie gewährleisten wir Würde und Autonomie?

Ein weiterer Aspekt für die Zukunft ist die gesellschaftliche Akzeptanz. In Ländern wie Japan sind Roboter im Alltag längst präsenter und kulturell positiver besetzt. In Deutschland gibt es mehr Vorbehalte (Hollywood-Filme von unheimlichen Maschinen tragen vielleicht ihren Teil dazu bei). Doch die jetzt nachwachsende Rentnergeneration hat teils schon Berührungspunkte mit Technik gehabt und könnte offener sein, sofern der Nutzen klar vermittelt wird. Es wird sicher nicht von heute auf morgen jeder Senior einen Roboter in der Wohnung haben wollen – aber es könnte so normal werden wie ein Hausnotrufknopf oder ein elektrischer Treppenlift: Erst fremd, dann akzeptiert, schließlich selbstverständlich.

Fazit: Mit Vielfalt gegen Einsamkeit

Einsamkeit im Alter ist ein komplexes Problem, das man aus vielen Richtungen angehen muss. Technologische Lösungen wie Begleitroboter und smarte Alltagshelfer sind inzwischen ein wichtiger Baustein im Maßnahmen-Mix. Sie können 24 Stunden verfügbar sein, sie werden nicht müde, sie bringen neue Anreize und Inhalte – und sie werden stetig besser darin, menschliche Kommunikation zu simulieren. Für viele Seniorinnen und Senioren können sie daher tatsächlich zu einem kleinen Segen werden: Sie fühlen sich weniger allein, haben etwas, worauf sie sich freuen (sei es der Morgengruß von Alexa oder die Kuschelstunde mit Roboterkatze “Minka”) und bleiben geistig wie körperlich eher in Bewegung.

Dennoch bleibt Technik immer nur die zweitbeste Lösung gegenüber echter menschlicher Nähe. Am schönsten ist es für ältere Menschen nach wie vor, wenn Familie, Freunde oder liebevolle Pflegekräfte für sie da sind, mit Zeit und Herz. Die Realität lässt aber oft Lücken, und genau da springen Roboter & Co. ein. Auch alternative Angebote – wie Haustiere oder Ehrenamtliche – spielen eine wichtige Rolle. Im Idealfall ergänzt sich alles: Die technische Innovation und die menschliche Zuwendung gehen Hand in Hand.

Deutschland steckt gewissermaßen mitten in einem großen Experiment: Wie wollen wir in Zukunft altern? Wenn nicht genug menschliche Helfer da sind, welche Rolle können Maschinen übernehmen? Die nächsten Jahre werden zeigen, welche Begleitroboter wirklich praxistauglich sind und welche eher als Spielerei enden. Aktuell verfügbare Geräte wie Paro oder Pepper haben Stärken gezeigt, aber auch Grenzen. Neue Entwicklungen wie Navel oder Buddy machen Hoffnung, dass kommende Robotergenerationen noch hilfreicher und sympathischer werden. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass Einsamkeit auch durch gesellschaftliche Initiativen bekämpft werden muss – Nachbarschaftshilfen, Mehrgenerationenprojekte, seniorengerechte Quartiere und digitale Vernetzung unter Senioren sind genauso wichtig.

Für Seniorinnen und Senioren heute gilt: Es gibt mehr Möglichkeiten denn je, sich Unterstützung und Unterhaltung in den Alltag zu holen. Ob man einen sprechenden Roboter im Wohnzimmer haben möchte oder lieber einmal die Woche zum Seniorenkaffee geht (oder beides) – jede Form der Aktivität und des Kontakts zählt. Entscheidend ist, dass ältere Menschen nicht vergessen werden und sie selbst offen bleiben für Neues. Ein 85-Jähriger, der mit leuchtenden Augen berichtet, dass er mit einem kleinen Roboter Tango getanzt hat, oder eine 90-Jährige, die dank VR-Brille endlich Venedig gesehen hat – solche Geschichten zeigen, wie Technologie auch im hohen Alter für Glücksmomente sorgen kann.

Am Ende kommt es darauf an, Bedürfnisse ernst zu nehmen: Sicherheit, Zugehörigkeit, angesprochen werden, Sinn erleben. Ob diese durch einen menschlichen Besuch, einen Hund oder einen intelligenten Roboter erfüllt werden, ist individuell verschieden. Wichtig ist, dass wir die verfügbaren Mittel nutzen, um kein Seniorenleben unnötig in Einsamkeit versinken zu lassen. Begleitroboter und technische Alltagshelfer sind spannende neue Mitstreiter in diesem Anliegen – sie mögen aus Metall und Code bestehen, aber wenn sie mit Herz (der Entwickler) gemacht sind und mit Herz (der Nutzer) angenommen werden, können sie echten menschlichen Trost spenden. Die Zukunft der Altenunterstützung wird bunt und vielfältig sein, damit jeder auf die für ihn passende Weise sagen kann: “Ich fühle mich begleitet.”